答えの例2

- 要素が1つだけ1になるので「ワンホットベクトル」と呼ばれる

問題: 微妙なときに言い切っちゃっていいの?

答えの例3

猫 犬 そ れ 以 外

- 識別用のANNの出力はこの形式が一般的

- ひとつに決めたければ確率最大のものを選択

もうひとつ問題

- 学習のときの損失関数はどうする?

- 前ページの例3で考えてみましょう

- 出力:

- 正解:

- 正解については、正解に対応する要素

- 正解については、正解に対応する要素

一般的な答え

- 交差エントロピーを使用

- 数学好きな人への補足: カルバック・ライブラー情報量を最小化するのと等価

- 正解に対する確率が高い場合(例:

- 答えは省略

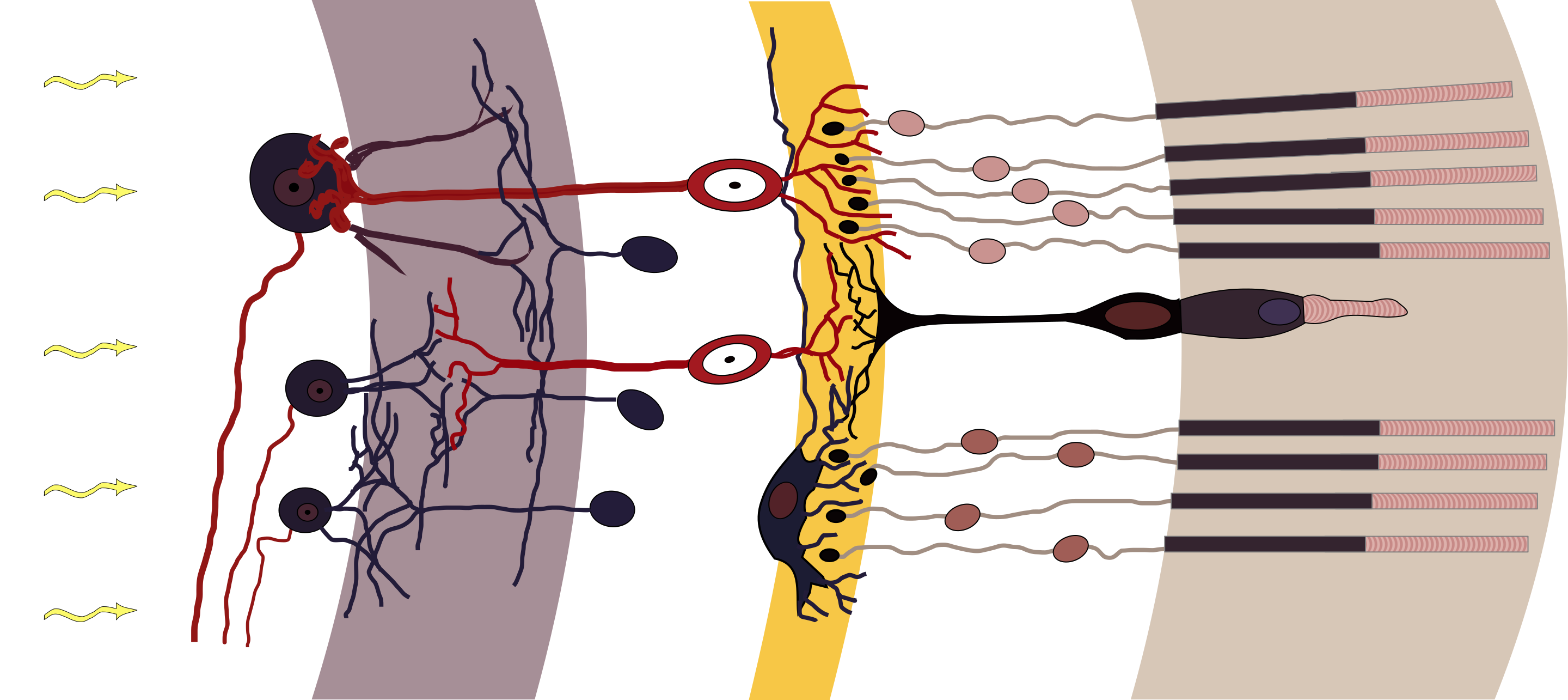

以前から触れていた話題

- 動物は視覚をどう行動や判断に必要な情報に変えているか

- それをコンピュータで再現できるか

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Retina-diagram.svg, by S. R. Y. Cajal and Chrkl, CC-BY-SA 3.0)

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Retina-diagram.svg, by S. R. Y. Cajal and Chrkl, CC-BY-SA 3.0)

人工ニューラルネットワーク(ANN)でできる?

もうひとつの話題: なんか自動で絵を描くやつが出現

- 実例は世の中に氾濫しているので各自調査を

- こいつらはどういう仕組み?

視覚・画像とANN(CNN)

- 映像、画像の特性に特化したANNが存在

- 画像の特性

- 2次元(深度があれば3次元、動画でも時間軸を入れると3次元)

- ある画素の周囲に似た画素がある

- 画像の特性

- おさらい: ディジタル画像

- 平面が格子状に分割されて、数字の大小で色の濃さが表される

(例: 右図。数字はてきとう) - カラーの場合はR、G、Bそれぞれについて格子状の数値データ

- 平面が格子状に分割されて、数字の大小で色の濃さが表される

画像認識の難しさ

- 同じものが大きく写ったり小さく写ったり回転して写ったり

- 変形したり抽象化されたりデフォルメされたり

CNN(convolutional neural network)

- テレビ局ではないです

- convolutional: 「畳み込みの」

- 画像の近いところの画素値を入力して

出力するニューロンを多用(右図)- 画像の近いところ:

- 小領域の画素の特徴や変化を出力

- さらに下の層でも畳み込みすることで全体の特徴を捕捉

- 画像の近いところ:

- 「畳み込み層」と他の層の組み合わせで画像を処理

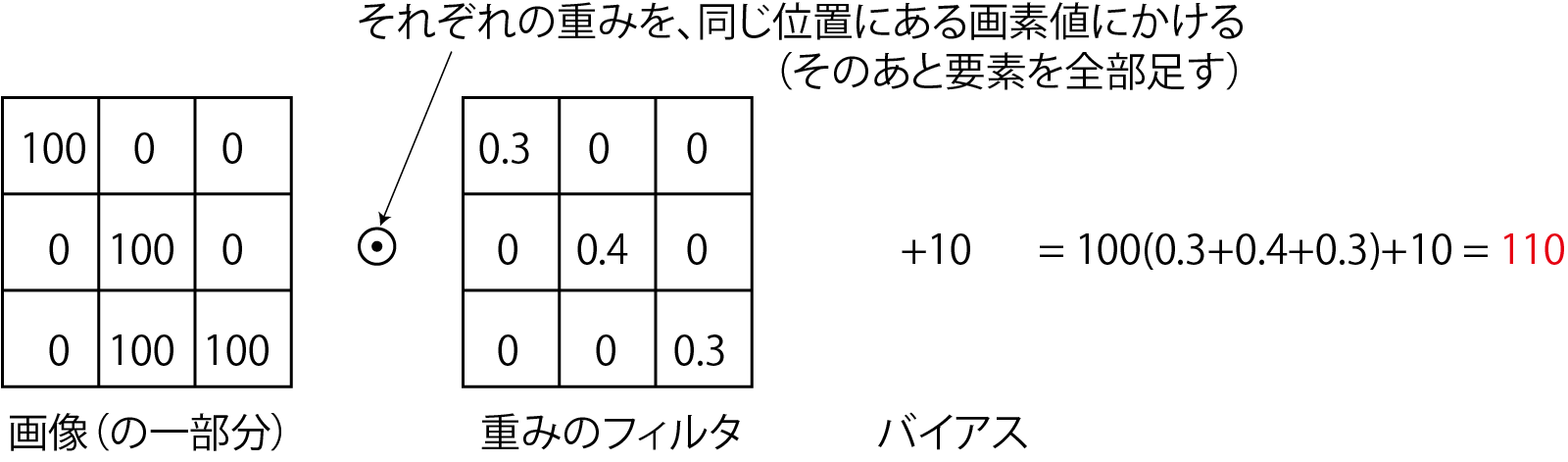

CNNの部品1: 畳み込み層

- 画像の一部(n

- フィルタを1つずつずらして適用(右下図)

- 下流の画素数を変えたくない場合

- 2つ以上ずらすこともあり(ずらす量のことをストライドという)

- 下流の画素数を変えたくない場合

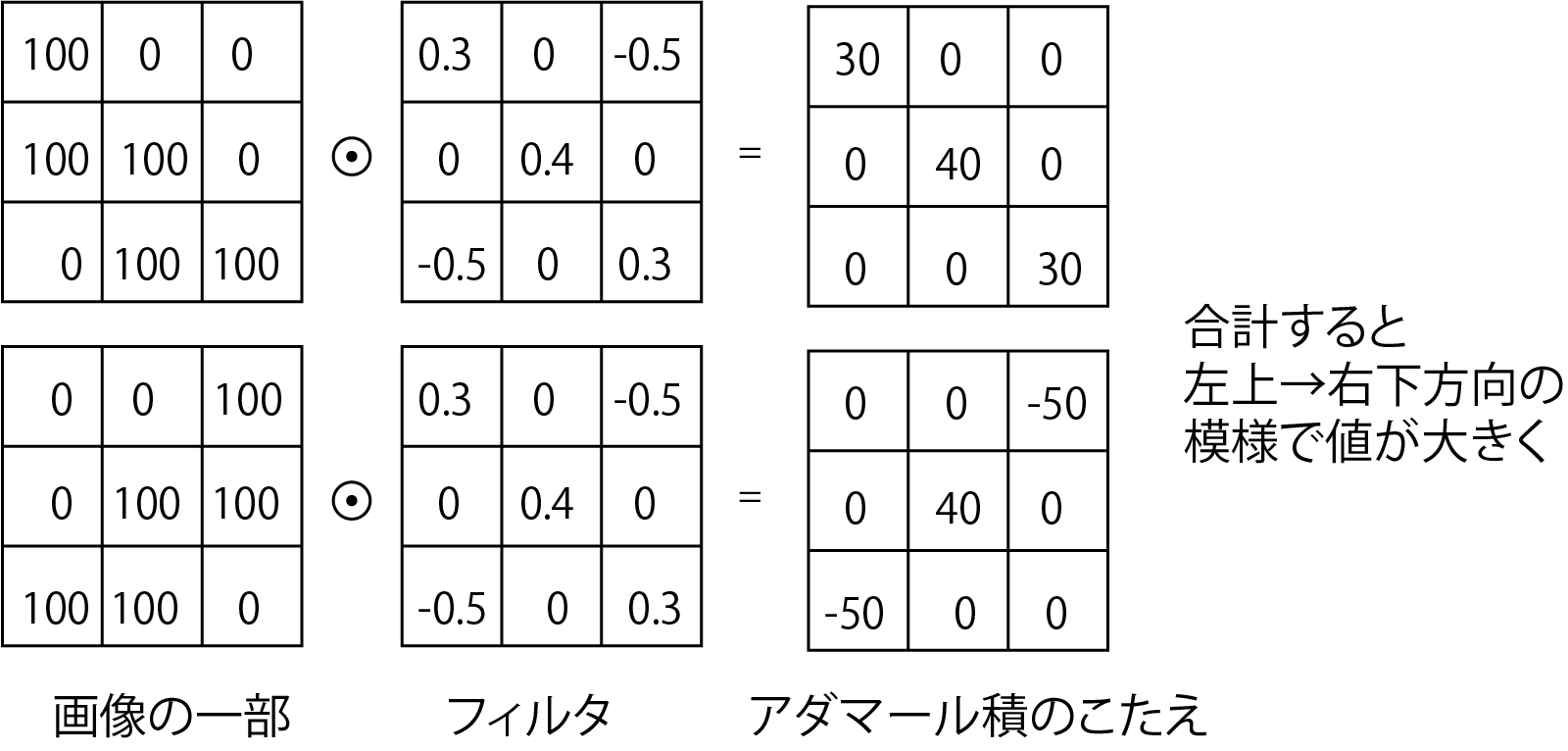

- 畳み込みの演算(下図)

フィルタの意味

- フィルタ: 従来の画像処理に使われてきたものと同じ

- 局所的な特徴(エッジなど)を検出

- 畳み込み層の学習=フィルタの学習

フィルタの計算式

- 前回までは

- 前回までは

- 2次元になっただけでこれまでと同じ

- ただし「全結合」ではない

- アフィン層(+活性化関数層)のことを「全結合層」ということがある

CNNの部品2: プーリング層(サブサンプリング層)

- 窓のなかで特徴の高い画素だけを残して画素数を減らす層

- 最大値を残す「maxプーリング」が主に使われる

- 学習はしない

- 画素が減って後段(ものを分類するネットワーク)が学習しやすく

- 写ってる物体の位置のズレに少し強くなる

- 冒頭の「難しさ」についてはCNNではそんなに解決できてないので学習で様々な大きさ、位置、向きの画像を使う

CNNの部品3: ソフトマックス層

(注意: CNN以外にも使われます)

- softmax(softな最大値): 1つに決めないということ

- 使用例: 画像に映ったものを判別

- 答えを断定せず確率で出力(例: 犬90%、猫9%、他1%)

- 実世界は微妙な場面が多いので、1つに決めないで曖昧に出力したほうが都合よい

- 数式

- 入力

- 入力

チャンネル

- カラー(RGB)画像を扱う場合

- 画素の縦横方向の他に3つの「チャンネル」を持つ

- 画素ごとにベクトルがあると考えても良い

- RGBそれぞれにフィルタを用意すると出力も3chに

- 画素の縦横方向の他に3つの「チャンネル」を持つ

- 1つのチャンネルに複数のフィルタも適用可能

- 下図LeNet[LeCun1989]の構造(画像: Zhang et al. CC BY-SA 4.0)

- 画像から手書きの数字を識別するCNN(1ch

- 画像から手書きの数字を識別するCNN(1ch

- 下図LeNet[LeCun1989]の構造(画像: Zhang et al. CC BY-SA 4.0)

代表的なCNN

- LeNet: 前ページの構成で手書き文字を識別

- 畳み込み・プーリング

- シグモイド関数を活性化関数に使用

- 畳み込み・プーリング

- AlexNet: 畳み込みを5層に深く

- 右図: LeNet(左)とAlexNet(右)の比較

- LeRUを活性化関数に使用

- 1000種類の識別

- AlexNetの論文

- 学習した中間層や認識結果が見られる

CNNのまとめ

- 畳み込み層で模様の特徴を抽出

- LeNet、AlexNet: 画像から物体を識別

- CNNにはさらなる用途が

U-Netと潜在空間

- U-Net: CNNの後ろに逆向きのCNNをつけたもの

- 当初の用途: セグメンテーション

- 画像に写っているものごとに画像の領域を分割

(右図: [三上他 2022])

- 画像に写っているものごとに画像の領域を分割

- 当初の用途: セグメンテーション

- 「逆向きのCNN」

- 「転置畳み込み(後から説明)」という操作で画像を大きくしていく(構造は次ページ)

U-Netの構造

- 左半分: CNN(物体の識別のような処理)

- 右半分: 逆向きのCNN(識別結果からの画像の構築)

- スキップ接続を使用

- 途中で次元が落ちているので単なる差分学習以上の意味

画像: Mehrdad Yazdani, CC BY-SA 4.0

画像: Mehrdad Yazdani, CC BY-SA 4.0

転置畳み込み

- 画像の解像度を上げる操作

- 画像をパディングして大きくし、フィルタを適用

- この操作とスキップ接続で得た元の画像の情報からセグメンテーション

- 画像をパディングして大きくし、フィルタを適用

- U-Netについての説明はこれで終わりだが、単にセグメンテーションができる以上にこの構造は重要

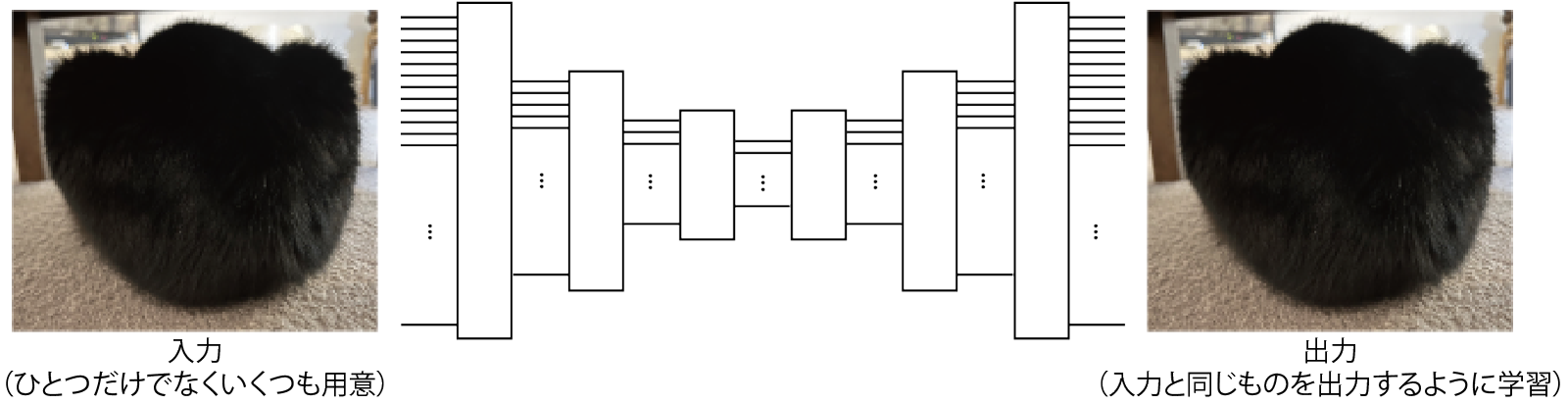

オートエンコーダと潜在空間

オートエンコーダ

- 入力と出力を一致させるように学習されたANN [Hinton 2006]

- 損失関数: 入出力の平均二乗誤差(MSE, mean square error)

- 学習のためのラベル付けは不要(教師無し)

- 構成はCNNでも全結合でもよいが、U-Net状に中間の次元を小さく

- 入力側: どんどん情報を落としていく

- 出力側: どんどん情報を増やしていく

- 疑問: 何の意味があるの?

- 損失関数: 入出力の平均二乗誤差(MSE, mean square error)

入力側(エンコーダ)のやっていること

- 入力されたデータの分類

- (学習がうまくいった場合は)似たような画像から似たような出力が得られる

- うしろに全結合層(とソフトマックス層)をくっつけて追加で学習させると分類器に

- 右図の例: 出力を2次元まで縮小した場合の

出力の分布の例

(注意: 実用的なものはもっと高次元)- 分布している空間を潜在空間と言う

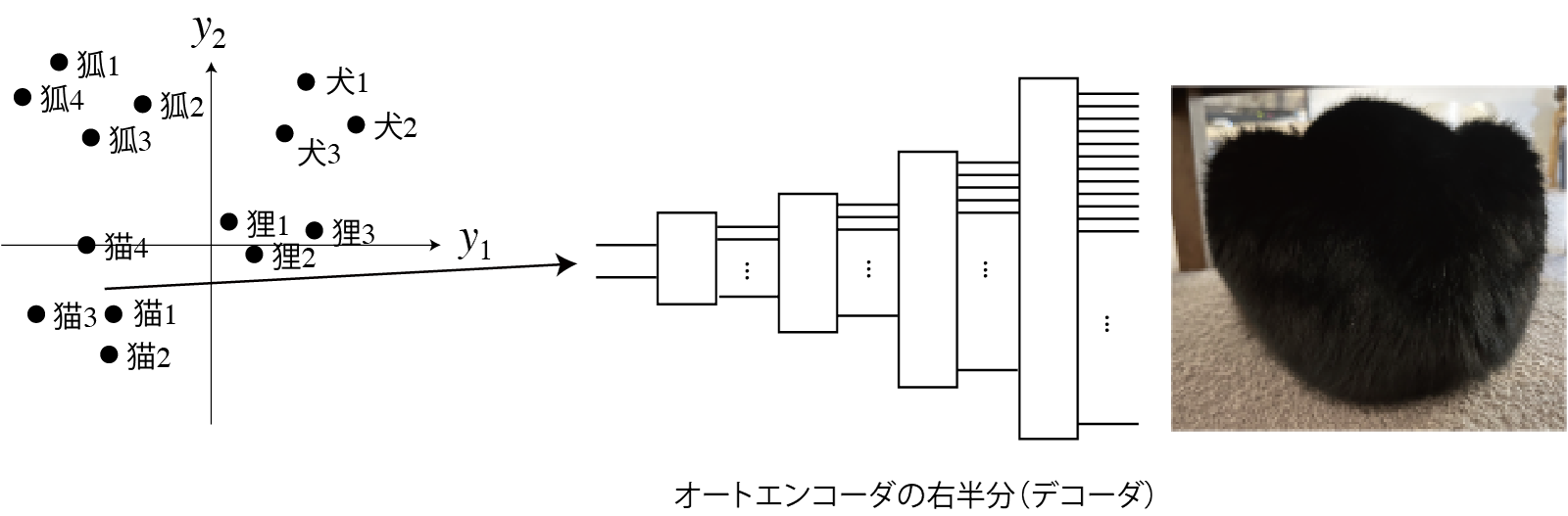

出力側(デコーダ)のやっていること

- 潜在空間のベクトルからデータを復元

- 例: 「犬」のベクトルが来たら犬の写真や絵を描画

- 復元方法(絵の描き方)を学習

- 転置畳み込みのフィルタなどのパラメータに

- 復元しやすいようにエンコーダ側が学習される

- 潜在空間でのベクトルの分布が決まる

オートエンコーダの利用

- エンコーダとデコーダを分離して利用

- エンコーダ

- 先に前結合層などを取り付けて分類器に

- 先に別のデコーダを取り付けると別のものが生成される

- デコーダ

- 学習に用いたもの以外のエンコーダを取り付けると変換器に

- 例「犬」と入力

- 例「犬」と入力

- 学習に用いたもの以外のエンコーダを取り付けると変換器に

まとめ

- CNNからオートエンコーダまで学習

- 画像の識別から生成までの流れを見てきた

- CNNによる物体の識別: エンコーダ+識別器

- U-Netによるセグメンテーション: オートエンコーダに似た構造

- 次回以降にいくつかの応用

- 台形の図がよく出てくる

- 画像の識別から生成までの流れを見てきた